Представляем вашему вниманию публикацию со страниц нашего зарубежного партнера – журнала «ЧАЙКА» (США)

Автор: Геннадий Разумов

Апрельские сугробы 1955 года истекали весенними ручьями и оттаивали послесталинской Оттепелью, как метафорично назвал этот период советской истории И.Эренбург. Осмелевшая интеллигенция взахлеб зачитывалась Булгаковым, Платоновым, Мандельштамом и вместе с рабочим людом без опаски посмеивалась над длиннющими хрущевскими речами, в газеты с которыми можно было «заворачивать слона».

Это было время, когда в лекционном зале московского Политехнического музея, а позже на Большой арене стадиона в Лужниках звенели голоса молодых поэтов Е.Евтушенко, А.Вознесенского, Б.Ахмадулиной. А в разных НИИ и Проектных конторах они же с успехом выступали перед научной и технической интеллигенцией, олицетворяя смелое соединение «лириков с физиками».

Поддаваясь тогдашнему общему поветрию - интересу к изящной словесности - я стал ходить в литературный кружок при ЦДКЖ (Центральный Дом Культуры Железнодорожников), размещавшийся в красивом краснокирпичном здании Комсомольской площади. Через несколько лет он стал широко известным литературным обьединением "Магистраль", где начинали свой писательский путь многие будущие знаменитости.

Заседания проходили в библиотеке - тесной длинной комнате, заставленной книжными стеллажами. На стенах, кроме обязательных Ленина и Сталина, висели дежурные портреты Пушкина, Лермонтова и Толстого.

В один из вечеров, когда все уже собрались, в комнату вошел невысокий сутуловатый молодой человек в черной кримпленовой водолазке, которая не очень-то гармонировала с наброшенной на его плечи серой солдатской шинелью демобилизованного военнослужащего. Скоро оказалось, что и его чистое, а-кающее, московское произношение тоже мало сочеталось с грузинскими именем, фамилией и тем более усиками.

Впрочем, если продолжить эти не слишком уж корректные мудрствования, то, на мой взгляд, и его членский билет КПСС также плохо совмещался со светлым романтическим образом этого талантливого человека, барда, поэта, писателя, властителя дум нескольких поколений.

Но в то время его стихи, по правде говоря, не производили такого уж большого впечатления, и в лидерах он у нас не числился, а его песни на рентгеновских пленках ("на костях", как тогда говорили) только еще начинали ходить по рукам. И еще не появилась в "Комсомолке" подметная статья "Осторожно, пошлость!", которая, вопреки замыслу ее публикаторов, только привлекла к Окуджаве всеобщее внимание.

Однажды Булат пригласил меня на один из своих концертов, который состоялся в студенческом клубе МАИ. Зал был полон, публика стояла в проходах. Все было хорошо: аплодисметы, цветы.

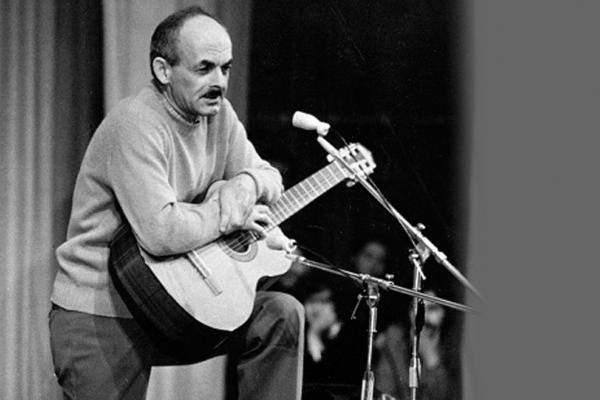

Но вдруг после очередной песни, когда хлопки почти стихли и Окуджава, снова поставив ногу на сиденье стула, взялся за гриф своей гитары, из зала донесся странный перебор раздраженных голосов. С места в третьем ряду поднялся высокий пожилой мужчина, напоминавший то ли военного, то ли преподавателя марксизма-ленинизма.

- Что же это получается? – громким, хорошо поставленным голосом вопросил он, показывая рукой на сцену. - В советском вузе, на советской сцене поются пошлые кабацкие песни. Ни мелодии нет, ни гармонии, одна сплошная цыганщина. И это называется музыкой?

В зале поднялся шум, с разных сторон понеслись выкрики, кто-то крикнул:

- Правильно, не нужны эти ресторанные побрякушки!

Окуджава снял ногу со стула и подошел поближе к краю сцены. Я увидел в его глазах непонимание и обиду. Он помолчал немного и, подождав пока в зале стихнет, сказал негромко:

- Но ведь в рестораны тоже люди ходят.

Ему жидко зааплодировали.

Через много лет на другой концерт Окуджавы я попал в каком-то зауральском городе, где был в очередной служебной командировке. Булат вышел на сцену в своем обычном кожаном пиджаке и такой же черной старомодной водолазке. Он начал с рассказа о русском ХIХ веке, которым тогда был сильно увлечен, о героях его исторических романов - писаре Авросимове, сыщике Шипове и других.

Но неподготовленный к серьезному разговору народ вскоре явно заскучал и то тут, то там послышались отдельные робкие выкрики с просьбой к выступающему спеть. Окуджава остановился на полуслове, с заметным неудовольствием посмотрел в зал, помедлил в раздумье, потом, нехотя повернувшись, помахал кому-то рукой.

Ему вынесли гитару. Перебирая струны, он довольно долго ее настраивал (по-видимому, и самого себя). Потом без особого энтузиазма начал петь свои старые песни. Но постепенно аудитория подогрелась, загорелась и вдохнула в Булата его былой задор, он повеселел, оживился, и в зале возник тот замечательный дух взаимопроникновения, который обычно сопровождается восторженными, не смолкающими аплодисментами.

После концерта я увидел Окуджаву возле театра, стоящим на тротуаре в плотном окружении местных поклонников. Я подошел ближе и исхитрился ему кивнуть, он в ответ приветственно мне улыбнулся, но его тут же отвлекла немолодая дама в яркой фасонистой шляпке. Я постоял, подождал, пока они договорят, но это показалось мне слишком долгим, и я решил, что увижу Булата позже. Повернулся и пошел в гостиницу. Однако случилось так, что больше мне увидеться с ним тогда не удалось. Как я теперь об этом жалею.

Последняя встреча состоялась еще через много лет, когда я приехал в американскую эмиграцию. И уже не с самим Б.Окуджавой, а с нашим общим знакомцем, литератором и издателем Александром Половцем. Он и доктор-кардиолог Юрий Бузи рассказали мне, с каким энтузиазмом русскоязычная публика Лос-Анджелеса собирала своему кумиру деньги на сердечно-сосудистую операцию.

К сожалению, она помогла ему не на такое уж долгое время. В июне 1997 года Б.Окуджава скончался от почечной недостаточности в пригородном парижском военном госпитале.