Первым цветом, воспринятым человеком из природы был, скорее всего, красный – цвет крови, огня и солнца. Естественная принадлежность красного миру природы – его прямая связь с жизнью – обусловила первоочередность его осмысления.

Первоначальные значения этого цвета были связаны с попытками человека «физически» объяснить свое происхождение, истолковать наличие жизненного начала, жизненных сил. Так, красная кровь как сила, энергия отождествлялась с самой жизнью, полученной человеком от богов: в ранних мифах почти всех культур обнаруживаются истории о творении первочеловека из красной глины.

Позже, в эпоху древних цивилизаций, с появлением политеистических культов значение «красное – жизненное» дополнилось представлениями о душе (и в прометеевских глиняных болванчиков душу вложила Афина).

Сюжетные линии о творении человека из красной глины продолжились в более поздние времена – в период сложения монотеизма: иудейский Адам был создан Яхве из красной земли «адама» («адам» – «человек», «Едом» – «красный»). И этот сюжет был принят и осмыслен в православной ветви христианства – в нашей культуре.

Наиболее значимыми цветами отечественного цветоряда считались белый и красный.

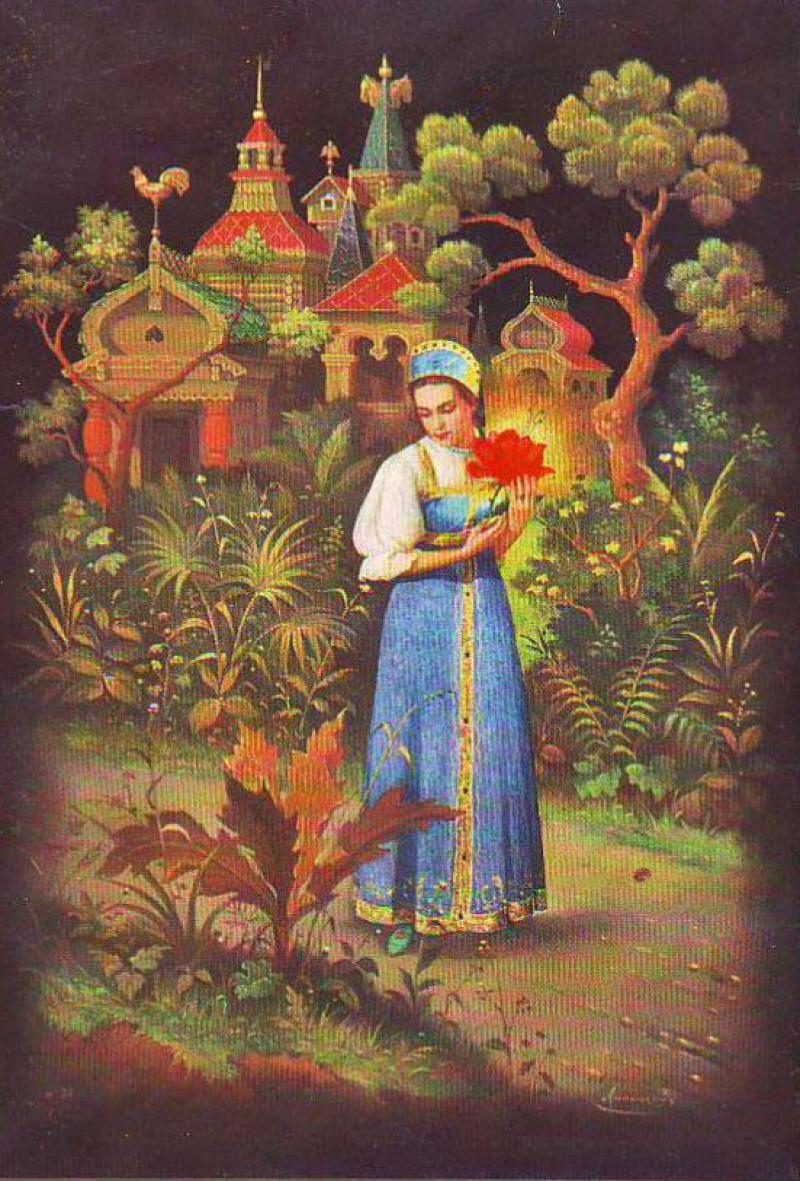

Традиционная древнерусская символика красного дошла до нашего времени в виде орнаментов одежды, оберегов, в качестве художественных образов и литературного инструментария былин, легенд, пословиц и поговорок. Поговорка «Сказанное слово – белое серебро, сбереженное – красное золото» указывает на уважительное отношение к ним.

Цветовой символизм богато представлен в языке: «побелел от страха», «покраснел от стыда», «позеленел от злости», «пожелтел от зависти», «почернел от горя».

Более широко цветность и ее символика даны в этимологии слов «красить», «краски», «украшать», «красный», «красивый»: красная площадь, красный угол, красное крыльцо, красный товар, красноречие, красна девица и пр. Красный как ценный – червонный: червень (июль), червонец, червонное золото, червонные казаки, Червонная Русь (бывшее Галицкое княжество) и т. д.

Эти словесные формулы имеют сложный смысл: они косвенно указывают на принятые в культуре системы норм и ценностей, на взаимосвязь внутреннего мира человека с ними, на эмоционально-чувственное взаимодействие между субъектом, цветом и культурой.

Основу смыслов красного составляли жизненные силы и солнце. Энергия жизни, включенная в картину мира, как в палитру, получила образное выражение. Самым известным образом является жар-птица, несущая благополучие, удачу, символизирующая бесконечность жизни.

.jpg)

Полярно красный использовался в образах отрицательных персонажей – бесов, ведьм и русалок.

Этим цветом чертили защищающие от зла магические круги, делали амулеты и обереги.

Из культов солнечных богов (и мужского создающего начала), богов огня, фундаментальные значения красного были перенесены в повседневность. Например, поднесенное в дар красное яйцо на праздник весны – Красную горку – служило пожеланием жизни и плодородия. Поэтому молодые девушки, парни, готовые к браку, предпочитали носить красные одежды и аксессуары. В некоторых русских поселениях красное носили и замужние как здоровые, готовые к продолжению рода.

В ходе истории добавились значения, выражающие в этом цвете отношение человека и к другим общечеловеческим ценностям: красоте, великодушию, мужеству, семье, саморазвитию. Затем эта символика ушла в пасхальную христианскую традицию.

Красный цвет – один из самых предпочитаемых и выразительных в отечественной православной художественной культуре. Важнейшим смыслом стало обозначение крови жертвы Спасителя – Богочеловека Иисуса Христа. Поэтому почти всегда это цвет страдания, мученичества, неотвратимой тяжелой жертвы.

.jpg)

Одеяния Христа меняются в разных сценах: синий гиматий (накидка) – символ Его Божественности, а темно-красный хитон – символ Его человеческой природы, цвет священной крови, пролитой во имя спасения людей.

Среди образов, в которых также превалировал красный – образ Богородицы. Красный мафорий (покрывало, ниспадающее на плечи) на голове Пречистой символизирует страдания и указывает на ее назначение – Царица небесная. Нижние одежды иконописцы, как правило, писали голубым (знак небесной чистоты).

Детали иконописи тоже обращали к символике цвета: красная роза – знак Иисуса, красный гранат и гвоздика – Богородицы.

.jpg)

О мученической гибели и страданиях свидетельствует и красный плащ святого Георгия, и ярко-алые одежды множества святых мучеников. Красными на иконах также изображались серафимы, само название которых буквально переводится с иврита как «огненные», «пламенеющие».

.jpg)

Традиция выделять красным праздничные даты тоже взяла начало от христианской идеи – церковного календаря. Главный «красный» праздник – Пасха – Воскресение, время победы жизни над смертью, символ истины и любви Бога к людям – пик применения красной атрибутики: во время церковной службы используются красные свечи, красные с золотом ризы; люди дарят друг другу красные (согласно канону) яйца.

Но этот тревожный яркий цвет был не только на стороне высшего духа и света, а также сопровождал силы зла, адской бездны, образы греха и позора в качестве еще одного антипода (после черного) белого цвета – символа праведности и чистоты. Так, в христианском символизме красный стал метафорой насилия, убийства, смерти, возмездия и зла.

Ряд смыслов связали с грехом и плотскими желаниями: великая блудница из библейского Откровения Иоанна Богослова «облечена в порфиру и багряницу, украшенную золотом, драгоценными камнями и жемчугом и держит золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее» (Откровение 17).

Примерно с XVII в. в светском изобразительном искусстве цвету придали еще более негативные значения – их связали с кровью мучеников революций. Красный «приземлили»: он стал трагедией не Иисуса, а человека.

В XIX в. красный оказался знаком устрашения во всем мировом искусстве и в России. Парижская коммуна и террор, реставрация Бурбонов и империя Бонапарта – события и явления, ужаснувшие весь мир. Колеса революций и войн окрасились кровью – связали красный с борьбой и нечеловеческим напряжением.

Конечно, этот цвет пытались усмирить. Художники разбеливали и смешивали его. В изобразительном искусстве, интерьерном дизайне конца XIX в. борющийся красный превратили в цвет граната, бордовый, «цвет перезрелых яблок», мальвы, вянущей розы. Но в XX в. снова начались революции – социальная, политическая, культурная, и красный вернулся.

Без него не обходился весь живописный авангард: кубисты, супрематисты, футуристы искали в нем силу, энергию, страсть, храбрость, мужество, ярость. Красный бушевал и плескался. И только в народной художественной культуре красный оставался любимым, воплощая мирную эстетику красоты.

Красный на холсте всегда создает пульсацию, способен передать ощущение боли, энергии. Именно следуя этой традиции, Кузьма Петров-Водкин и создал картину «Купание красного коня». Есть основания утверждать, что изначально конь был гнедым (рыжим), и что цвет его мастер изменил, познакомившись с новгородскими иконами (на иконе «Чудо архангела Михаила» конь совершенно красный), которые произвели на него неизгладимое впечатление. К тому же картина с самого начала вызывала многочисленные споры: критики отмечали, что таких коней не бывает. Однако художник упорно апеллировал к древнерусским иконописцам, к их прочтениям красного. Так, Петров-Водкин в своем красном коне увидел судьбу революционной России, которую не в силах удержать юный всадник.

.jpg)

Художественная литература многократно обращается к красному, смешивая универсальное с авторским. Среди ярчайших примеров работ с красными эпитетами: древнерусское «Слово о полку Игореве», «Алые паруса» Грина, поэзия Серебряного века.

«Слово о полку Игореве» повествует о стягах киевских князей, которые также были красного цвета:

«За Сулой-рекою да ржут кони,

Звон звенит во Киеве во стольном,

В Новеграде затрубили трубы;

Веют стяги красные в Путивле...

Поджидает Игорь мила брата;

А пришел и Всеволод, и молвит;

«Игорь, брат, един ты свет мой светлый!

Святославли мы сыны, два брата!...»

Уже в начале XX в. писатели и поэты, наделенные пророческим даром, следом за художниками увидели в красном зловещую символику – «геенское пекло» у А. Белого, расправа над помещиками М. Горького, больное сознание в текстах А. Грина. Или у А. Блока:

«На гладях бесконечных вод,

Закатом в пурпур облеченных,

Она вещает и поет,

Вещает иго злых татар,

Вещает казней ряд кровавых,

И трус, и голод, и пожар,

Злодеев силу, гибель правых…»

В одном из стихотворений А. Блока красному цвету и его оттенкам отдана ведущая роль [там же]:

Город в красные пределы

Мёртвый лик свой обратил,

Серо-каменное тело

Кровью солнца окатил.

Стены фабрик, стёкла окон,

Грязно-рыжее пальто,

Развевающийся локон –

Всё закатом залито.

Блещут искристые гривы

Золотых, как жар, коней,

Мчатся бешеные дива

Жадных облачных грудей,

Красный дворник плещет вёдра

С пьяно-алою водой,

Пляшут огненные бёдра

Проститутки площадной,

И на башне колокольной

В гулкий пляс и медный зык

Кажет колокол раздольный

Окровавленный язык.

Красный здесь и выражение плотского, эротического, и предвестник кровавой революционной трагедии.

В политической культуре Новейшего времени трансформации представлений о цвете и его значениях тоже заслуживают особого внимания.

Когда люди связали цвет и политику? Еще в древнейшие времена цветом подчеркивали статус элит первобытного социума, использовали для информационных сигналов в дипломатии племени – при переговорах и конфликтах.

С ходом времени политическая символика палитры только усложнялась – цвета указывали на культурные функции жрецов и правителей, министров и священнослужителей, революционеров и борцов за свободу.

Сегодня «политический» красный приоритетно связан с борьбой угнетенных против власть имущих. Впервые в этом комплексе значений, по словам античных историков, его использовали восставшие рабы во Фригии.

Красный фригийский колпак служил идентификационным знаком в системе «свой-чужой». Фригийская тема затем проявилась в нововременной Европе, когда восставшие якобинцы (примерно в 1789 г.) надели красные шапочки и шарфы.

Сторонники итальянского национального лидера Джузеппе Гарибальди (1807–1882) назывались «краснорубашечниками», так как в знак неповиновения властям носили красные рубахи, что отнесло смыслы красного уже к анархии. В 1832 и 1848 гг. красный цвет стал цветом восставших революционных масс во Франции и Германии.

Далее красный уже прочно занял положение международного «революционера». В 1876 г. он вместе с восстаниями пришел и в Россию. В 1898 г. красное знамя было легализовано как партийное знамя РСДРП, а с 1917 г. цвет выступил символом коммунизма (последователей которого называли «красными»).

Красный – один из самых удачных примеров использования видения цвета и приятия его смыслов в политике. Красный в политике – способ громко «звучать», привлекать внимание.

Оттенки красного в ходе его бытия на политической арене обрели схожий смысл: розовый стал цветом оппортунизма в мировом рабочем движении; малиновый – цветом анархо-синдикалистских группировок и партий в рабочем движении.

В начале XXI в. красный популярен у политиков, относящихся не только к коммунистическим или социальным движениям. Красную атрибутику и дресс-код используют все – консерваторы и либералы, демократы и республиканцы, вкладывая в него спектр иногда полярных смыслов – агрессии и войны (красные галстуки президентов), приверженности историческому опыту и традициям страны (нагрудные знаки британских консерваторов), сексуальности и жизненной энергии (костюмы и платья женщин-лидеров).

Как мы видим, значения цветов, являющихся выражением свойств культуры, меняются вместе с ней, и единого канона смыслов цвета не существует. Поэтому нельзя навязывать западные и восточные значения отечественной культуре – они не являются «родными» нашему мировоззрению.