Александра Вертинского называли последней звездой Серебряного века. Несмотря на то, что артист пел только на русском языке, его песни понимали по всему миру. Рассказываем, почему творчество Вертинского стало олицетворением русской тоски.

Певец, поэт и композитор Александр Вертинский прожил яркую жизнь: он общался с авангардистами, дружил с русскими балеринами, выступал перед европейскими аристократами и голливудскими артистами. Однако в его судьбе было много трагических моментов: рано лишился родителей, был разлучен с родной сестрой, пережил две войны и эмиграцию. Однако сам он считал, что без этих испытаний вряд ли бы смог сочинять свои «песенки».

Александр Вертинский родился 8 марта 1889 года в Киеве. Его отец Николай Вертинский подрабатывал журналистом; мать Евгения Скалацкая происходила из дворянской семьи. Их союз был не узаконен: первая жена Николая Петровича не дала развод. Конечно, в то время подобные отношения порицались обществом. В книге «Дорогою длинною» Александр Вертинский так писал о своей маме: «Мать моя — самая нежная и кроткая из всех четырех сестер и самая юная — пролила много слез, расплачиваясь за свою первую и последнюю любовь. Она была изгнана из семьи, родители не признавали ни ее, ни ее незаконного мужа». Лишь спустя несколько лет Николай Вертинский смог формально «усыновить» двух своих детей — маленького Сашу и его сестру Надю.

Когда Саше исполнилось три года, его мама скончалась. Еще через два года умер отец от стремительно развившейся чахотки. Сашу с сестрой разлучили: их отдали на воспитание в разные семьи, к теткам. При этом Александру сообщили, что его сестра умерла, Наде сказали то же самое о брате. Спустя время Александр и Надежда случайно встретились и очень сильно сблизились.

В 10 лет Александр Вертинский поступил в Первую киевскую гимназию. Но учеба давалась ему с трудом. Через несколько лет его перевели в другую гимназию, но и там с учебой не заладилось. Тетя строго следила за его успеваемостью: заставляя Сашу заниматься допоздна, а за низкие оценки применяла суровые наказания, била казацкой нагайкой. В ответ Александр стал подворовывать и исправлять свои отметки.

Вертинский восхищался театром, старался не пропускать новых постановок, сам играл в любительских спектаклях и даже устроился статистом в киевский Соловецкий театр. Свой дебют на сцене «Клуба фармацевтов» он запомнил на всю жизнь: «Я вышел. Поклонился. Открыл рот, и спазма волнения перехватила мне дыханье. Я заэкал, замэкал… и ушел при деликатном, но гробовом молчании зала». Возможно, проблема была в том, что Вертинский грассировал букву «р». Однако провальный дебют не остановил артиста: на следующей неделе он выступил там вновь — и на этот раз успешно.

За неуспеваемость Александра Вертинского исключи из 5 класса гимназии, а затем тетя выгнала его и из дома. Оказавшись на улице, Вертинский ночевал где придется. Артист вспоминал: «Я стал ночевать в чужих подъездах, просиживая ночи на ступенях холодных лестниц. А потом… потом у меня завелись другие знакомые и друзья — молодые поэты, художники, литераторы. Я попал в среду богемы. Тут мне стало немного легче. Потому что почти всем нам было одинаково плохо, мы делились друг с другом всем, что у нас было, и жили как-то сообща».

В это время Вертинский продавал открытки, подрабатывал грузчиком и даже бухгалтером, но часто терял работу. Постепенно Вертинский приобрел репутацию начинающего литератора: он писал театральные рецензии на выступления знаменитостей — Федора Шаляпина, Анастасии Вяльцевой, Михаила Вавича, Джузеппе Ансельми, Марии Каринской, Титты Руффо, публиковал небольшие рассказы в местных газетах.

Когда Вертинскому удалось скопить 25 рублей, он решил отправиться в Москву, которую артист называл «городом своих надежд». Попытка поступить в школу МХАТа закончилась неудачей — сам Станиславский, услышав отчаянное грассирование молодого человека, категорически отверг его, как будущего артиста.

.jpg)

Однако вскоре Вертинскому улыбнулась удача: он познакомился с мадам Арцыбушевой — руководительницей Театра миниатюр в Москве. Молодой человек признался, что хочет быть артистом. Женщина ему ответила, что готова взять его рабочим сцены за обед и ночлег. В то же время Александр Вертинский начал играть в кино. Одной из первых его работ стала роль ангела в немом фильме Ильи Толстого «Чем люди живы».

Вокруг Вертинского закружилась богемная жизнь — барышни, шампанское и модный в те годы кокаин. Вертинский вспоминал, как однажды в трамвае увидел галлюцинацию: бронзовый Пушкин пытался купить билет старинным пятаком, уже не принимаемым кондуктором. Осознав, что никто кроме него Пушкина не видит, Вертинский понял, что сходит с ума. Этот случай стал переломным для жизни артиста. Он обратился к психиатру профессору Баженову, который поставил диагноз и настоял на немедленном отказе от приема наркотиков.

Александр Вертинский также записался добровольцем на фронт — в то время уже шла Первая мировая война. Его определили санитаром на поезд, вывозивший раненых с фронта. В книге учета было записано, что тяжело раненным солдатам санитар Вертинский сделал более 35 тысяч перевязок.

Вертинский всячески пытался облегчить страдания раненых: читал им письма и устраивал выступления, на которых пел. К медицинскому халату артист пришивал помпоны, а лицо густо покрывал свинцовыми белилами. Ему, здоровому и полному сил молодому человеку, иначе было трудно выступать перед теми, кто страдал от боли. Так родился образ грустного Пьеро, который прославил Вертинского на весь мир.

Во время одного из обстрелов Вертинский сам получил осколочное ранение и был отправлен в тыл. После выздоровления артист вернулся в Москву и продолжил творческую деятельность. Вскоре Вертинский уже получил свой первый отзыв в прессе: «остроумный и жеманный Александр Вертинский». Любопытно, что успех артисту принесла роль Арлекино в пантомиме «Свидание». В комедии дель арте этот персонаж является антиподом Пьеро.

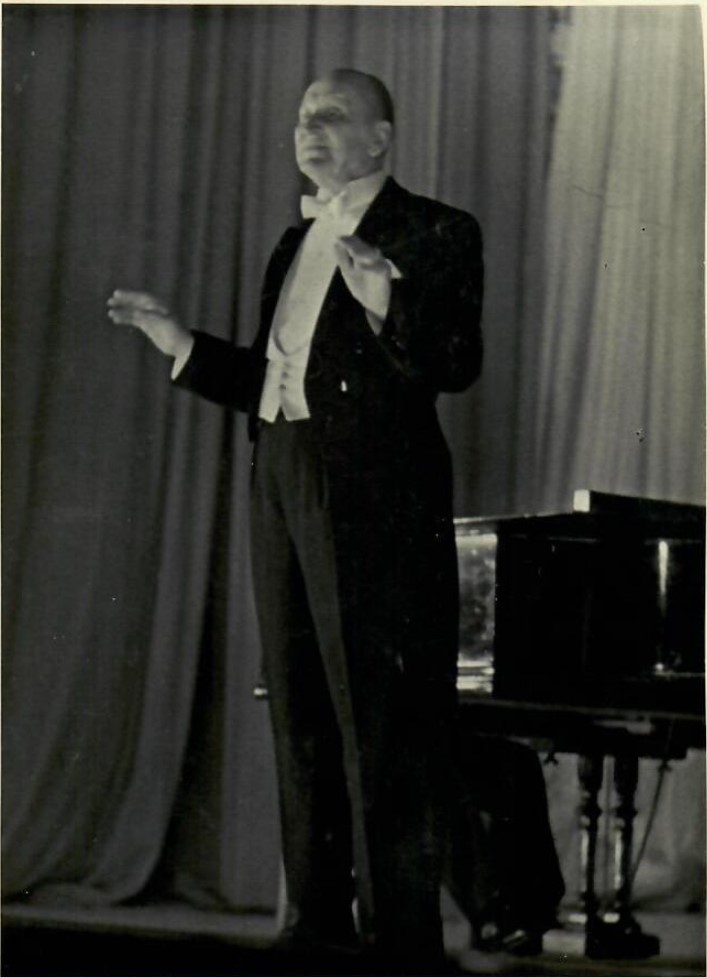

Для театра Арцыбушевой артист подготовил авторский номер ― «Песенки Пьеро». В гриме и наряде Пьеро он читал свои стихотворения под музыку, которую тоже сочинял сам. В Москве все заговорили о новой звезде. Многие недоумевали: что такого в этом долговязом молодом человеке, который нарядился в костюм Пьеро? Картавит и рисует в воздухе руками. Но факт остается фактом: на Вертинского ломилась публика.

Очень хорошо и точно написал о нем в своих воспоминаниях Юрий Олеша: «… поэт, странно поющий свои стихи, весь в словах и образах горькой любви, ни на кого не похожий, небывалый, вызывающий зависть… Он был для меня явлением искусства, характер которого я не могу определить, но которое для меня милее других, — искусства странного, фантастического».

В 1916 году Вертинский написал одну из своих самых пронзительных песен — «Кокаинетка». Трагедия, связанная с кокаином, была ему знакома не понаслышке — пока он работал санитаром, от передозировки умерла его сестра Надя.

Песни собственного сочинения Вертинский называл арьетками. Он писал: «…Мой жанр не всем понятен. Но он понятен тем, кто многое перенес, пережил немало утрат и душевных трагедий, кто, наконец, пережил ужасы скитаний, мучений в тесных улицах города, кто узнал притоны с умершими духовно людьми, кто был подвержен наркозам и кто не знал спокойной, застылой „уютной жизни“…».

Современники говорили, что артист оказывал на зрителей магическое воздействие. При этом было неважно, какая публика перед ним. Голос Вертинского затрагивал самые потаенные струны души. К сожалению, выступлений Александра Вертинского на пленке не сохранилось.

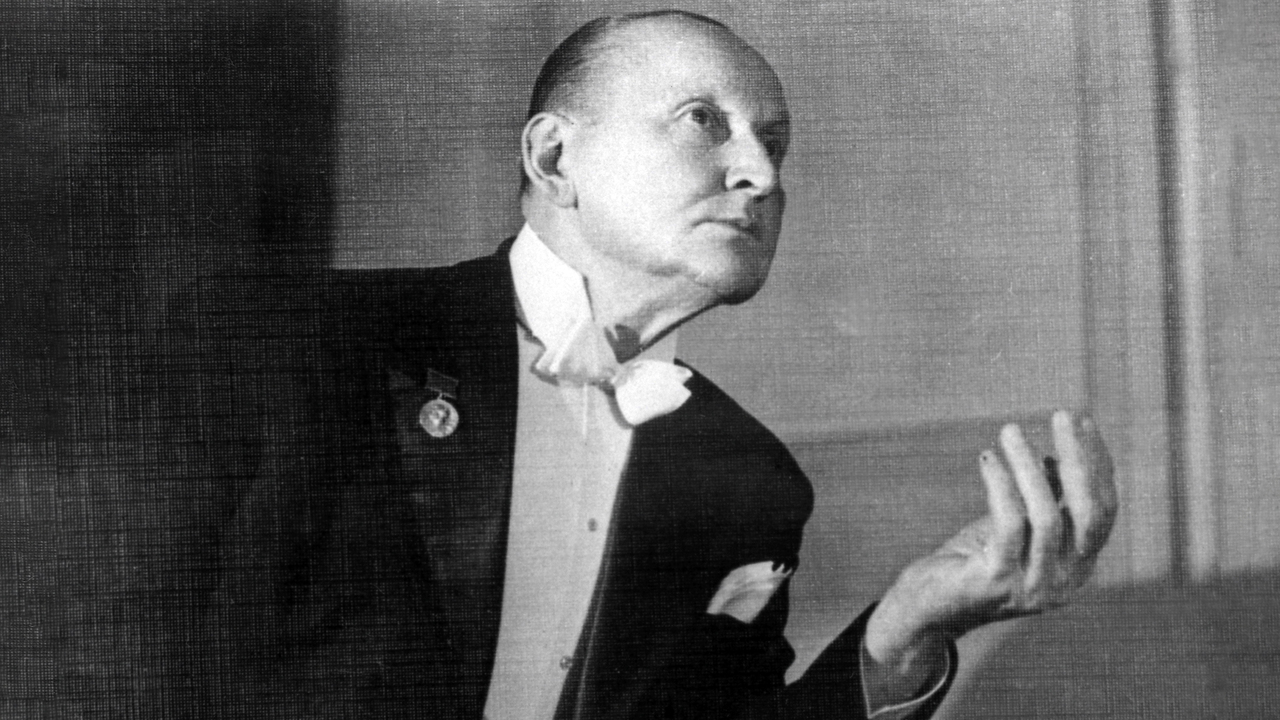

В октябре 1917 года все московские газеты вышли с заголовками о главном событии: «Бенефис Александра Вертинского». Артист вспоминал, что по этому случаю написал несколько песен и придумал новый костюм. Певец решил больше не прятать лицо за маской, которая на первых порах помогала ему скрывать волнение, и выйти на сцену без всякого грима, одетый в черный фрак, с которым контрастировала ослепительно белая манишка. Образ удачно должен был дополнить цилиндр.

На сольный концерт Вертинского билеты разошлись за час. 25 октября любимца публики буквально завалили овациями, цветами и подарками. Он выступал до поздней ночи и не подозревал, что в то же время в Петрограде происходят события, которые расколют его жизнь на до и после.

После Октябрьской революции Вертинский уехал из Москвы — гастролировал по южным городам России. Любовь зрителей была такой, что во время гражданской войны его выступления с восторгом принимали и белые, и красные. Впоследствии артист так и не смог ответить на вопрос, зачем в ноябре 1920 года он сел на пароход, который разлучил его с родиной почти на четверть века.

Так Вертинский стал русским эмигрантом с поддельным греческим паспортом, артисту пришлось все начинать с нуля. Он скитался по Европе, пел в дешевых кабаках и даже побывал в румынской тюрьме.

Однако вскоре об уникальном артисте узнали и в Европе, и в Америке. В Париже, где он пробыл десять лет, на его концертах побывало все высшее общество, звезды голливуда и даже принц Уэльский, чьей любимой песней было «Танго „Магнолия“».

Но даже находясь на пике успеха Вертинский страдал, ему было трудно дышать вдали от родины. Он много раз обращался к советской власти с просьбой вернуться и получал отказ. Его мечта осуществилась лишь в 1943 году. Вернувшись Вертинский стал участником фронтовой концертной бригады. До конца войны он выступал перед бойцами с патриотическими песнями, в том числе собственного сочинения.

Несмотря на то, что Вертинского очень долго не было на родине, его слава не померкла. Пластинки тайно ввозили из-за рубежа. Поклонником его творчества был даже Сталин. Вертинский гастролировал по всей стране — он дал больше трех тысяч концертов, на каждом из них был аншлаг. Но вот парадокс: несмотря на народную любовь, Министерство Культуры его будто бы не замечало — на радио его песни не транслировали, газеты о нем не писали, а пластинки по-прежнему выпускались только за рубежом. За год до смерти, в 1956 году, Вертинский написал по этому поводу письмо заместителю Министра Культуры Сергею Кафтанову. Он надеялся, что его душевная исповедь что-то изменит, но ответа так и не дождался.

Александр Вертинский ушел как настоящий артист: сразу после своего концерта в Доме ветерана в Ленинграде 21 мая 1957 года, Его творческий путь был нелегким, но ничто не смогло помешать проявиться его артистическому таланту. Не зря Александру Вертинскому приписывается фраза: «Я знаю историю одного резинового мячика, которого до тех пор швыряли из угла в угол, пока однажды он не подпрыгнул до неба!»

Источники:

- Александр Вертинский. Легенды музыки. www.rutube.ru/video/5474e2f9fd1d0b79b57b8a3925eabcce/

- Великий шансонье Александр Вертинский: Превратности судьбы «Поэта, странно поющего свои стихи...» www.kulturologia.ru/blogs/051018/40748/

- Александр Вертинский www.culture.ru/persons/9858/aleksandr-vertinskii

- Александр Вертинский. Высказывания, цитаты и афоризмы www.stihi.ru/2017/07/26/73