Российские ученые разработали новый неинвазивный метод наблюдения за поведением наночастиц в организме. В будущем это позволит усовершенствовать диагностику и терапию различных болезней.

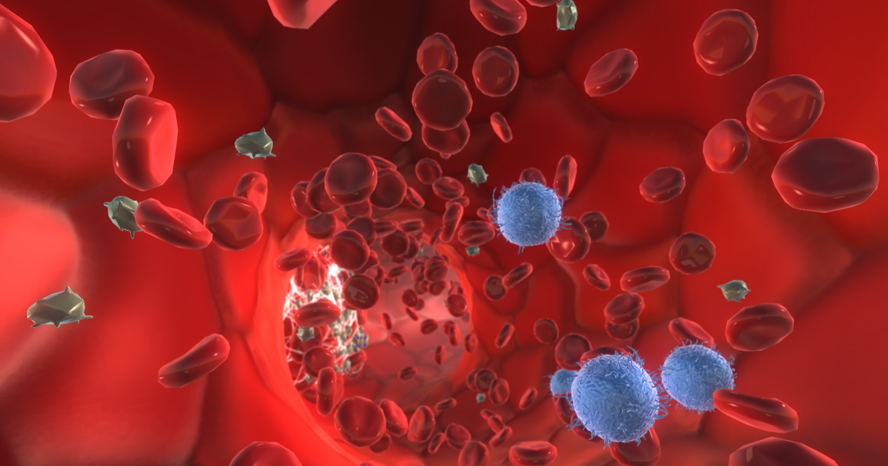

Группа ученых из России разработала новый неинвазивный метод, который позволяет наблюдать за наночастицами в кровотоке, сообщает пресс-служба МФТИ. Сейчас наночастицы активно применяют, как при диагностике в качестве контрастных агентов, так и при терапии различных болезней, в том числе тяжелых. Именно поэтому ученым важно понять, что влияет на поведение наночастиц в крови, ведь от этого напрямую зависит исход лечения пациента. Результаты исследования опубликованы в Journal of Controlled Release.

Дело в том, что применение наночастиц в медицине требует точного анализа их поведения. Особенно важно отследить время их нахождения в организме. Этот параметр определяет, успеют ли наночастицы распространиться по кровотоку, достигнуть свою терапевтическую мишень, например, опухоль и связаться с ней. Если же наночастицы будут находиться в организме пациента долго, это может привести к их накоплению в здоровых тканях и, соответственно, повысить их побочную токсичность.

Сегодня поведение наночастиц отслеживается благодаря забору образцов крови и анализу содержания в ней наноагентов. «Проблема таких методов в том, что часто частицы выводятся из кровотока очень быстро, иногда даже за несколько минут, и исследователь успевает взять только 2–3 образца крови, что недостаточно для полноценного анализа», — рассказал соавтор статьи, заведующий лабораторией нанобиотехнологий МФТИ Максим Никитин.

Кроме того, сама процедура последовательного взятия крови приносит стресс организму и может опосредованно повлиять на циркуляцию наночастиц, поэтому новые неинвазивные методы крайне востребованы для развития наномедицины. В своей работе ученые использовали разработанный ими ранее индукционный метод детекции магнитных частиц (MPQ — англ. magnetic particle quantification). Для этого они помещали хвост мышей или кроликов в магнитную катушку прибора, затем вводили частицы в кровь и наблюдали за их концентрацией в хвостовых венах и артериях в реальном времени. Подобные измерения могут проводиться и на человеке, например, измерением магнитной катушкой частиц в руке или на кончиках пальцев.

В результате исследователи смогли изучить три группы факторов: свойства частиц, особенности их введения, а также состояние организма животного. Оказалось, что дольше пребывали в кровотоке маленькие отрицательно заряженные наночастицы, вводимые в высоких дозах. Ученые также обнаружили, что если вводить в кровь частицы несколько раз подряд, то циркуляция последующих доз частиц значительно продлевается.

«Подобные ситуации могут встречаться в клинической практике, когда человеку сначала вводятся наноагенты, увеличивающие МРТ-контраст (магнитные частицы), а потом — терапевтические наночастицы, например, липосомы с лекарством. Мы показали, что частицы могут влиять друг на друга, и это может быть важно при терапии», — отметил первый автор статьи и младший научный сотрудник Института биоорганической химии РАН и МФТИ Иван Зелепукин.

Помимо этого, исследователи выяснили, что на поведение наночастиц влияет состояние организма пациента. Так, циркуляция у мышей разных генетических линий могла отличаться в несколько раз. Кроме того, если животное имело развитую опухоль, наночастицы начинали быстрее выводиться из крови, причем тем скорее, чем больше объем раковой опухоли. Эти факты в работе связываются с динамическими изменениями иммунной системы и ее большей способностью к распознаванию инородных веществ при развитии патологии.